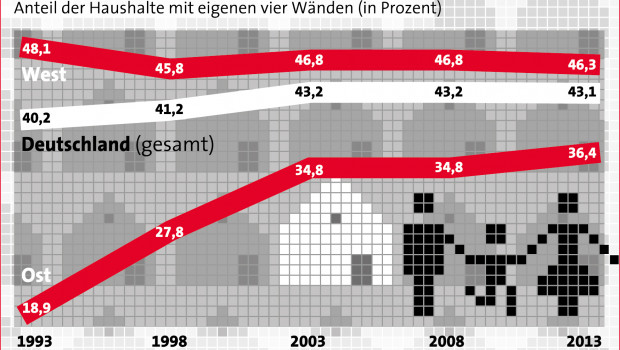

Demnach hat sich die Wohneigentumsquote seit 2003 lediglich in Ostdeutschland nochmals leicht verbessert, von 34,8 auf 36,4 Prozent. Im früheren Bundesgebiet hingegen ging der Anteil der Selbstnutzer sogar leicht zurück (von 46,8 auf 46,3 Prozent), so dass für Gesamtdeutschland eine Stagnation bei rund 43 Prozent resultiert. Dabei zeigt sich, dass hinter dem Stillstand bisher kaum beachtete Alters-Effekte stehen: So wird die - ohnehin relativ niedrige - Wohneigentumsquote mehr und mehr getragen von inzwischen älteren Haushalten; bei den jüngeren hingegen ist die Wohneigentumsbildung im Vergleich zu früheren Jahren rückläufig.

Die Forscher begründen die rückläufige Eigentumsquote bei jüngeren Haushalten mit der zurückgehenden Familienbildung und einer zunehmenden Zahl an Ein-Personen-Haushalten. Zwar bilden Familien heute mehr noch als früher Wohneigentum, doch reicht dies nicht aus, um den wachsenden Anteil der Singlehaushalte, die mehrheitlich Mieter sind, auszugleichen. Darüber hinaus wirke sich auch die seit einigen Jahren zu beobachtende "Landflucht" tendenziell negativ auf die Eigentumsquote aus. Denn in den Großstädten ist die Wohneigentumsbildung aufgrund mangelnder Angebote und höherer Preise ungleich schwerer.

Menü

Menü

immer dabei

immer dabei